发布时间:2024-05-23 作者:

编者按:2024年职业教育活动周山东启动仪式5月14日在青岛西海岸新区中德应用技术学校举行,5月13日全省中等职业学校现代治理暨校园文化建设交流活动在青岛市举行,青岛西海岸新区中德应用技术学校在大会上做了典型发言。该校在产教融合、文化建设、国际合作等方面成绩突出,走在了全省职业院校的前列,许多经验做法值得大家学习借鉴,现转发青岛市教育局微信公众号的文章,供大家学习交流。

力做善成

——“校产园城”同频共振

“双元三地”共生共长

青岛西海岸新区中德应用技术学校

青岛西海岸新区作为山东唯一的国家级新区,把“先行先试、善做善成”作为新区精神。中德应用技术学校与新区同向同行,把学校文化内核凝练为“力做善成”,走出一条“校产园城”同频共振、“双元三地”共生共长之路。

一、构建三维文化,

走深一条“文化立德铸魂”之路

文以载道,化以立德。传承厚重文化,弘扬时代精神,可以改变和提升人的气质和行为,达到教育和影响人的目的。

(一)红色文化占领思想阵地,进头脑把方向

为了使红色教育更贴近师生,挖掘了老黄岛、老胶南的地方红色历史;联合了杨家山里等当地革命教育基地拓展思政课堂;把党史、国家发展史摆进走廊等开放空间,扩展德育内容。透过身边的微观素材折射国家的宏观历史脉络,让师生切身感受到小家与大家的时代脉动,达到用身边的事教育身边的人的效果,完成铸魂育人的使命。

(二)传统文化浸润习惯养成,修品性促成长

践行“三同”教育,体系化塑造行为习惯,“每个学院守护国旗一周,学校与国家同频;每个班级引入一名工匠劳模,学生与工匠同学;每名教师追寻一位教育家,教师与大师同行”。

雕琢环境布局,让每一处都有故事。慎染湖畔墨子的智慧、海青广场的古今历史、讲堂上大师工匠的技艺与信念,厚植历史与家国、劳动与工匠、奋斗与美好。

精心设计活动,让每一个人都有收获。用当地琅琊古迹、徐福东渡隐含的不畏艰险探索未知的精神,鼓励师生敢于创造敢于进取;用周边的齐长城、灵山卫等遗迹透视出的御敌卫国的爱国主义精神熏陶师生品格;学唱胶南茂腔、练手辛安剪纸、推进非遗进校园,弘扬中华优秀传统文化。

(三)企业文化赋能职业操守,强能力育工匠

引进企业文化,注重价值认同。“这儿培养的人,在生产出优质产品的同时,还生产忠诚于企业的品德和融于社会的能力;这儿生产的产品,不仅凝结了他固有的使用价值还承载着生产者的心血、创造和社会梦想”。这是在校内实训空间到处张贴的校长寄语。

系统设计企业文化,从理论内涵和视觉形象入手,使合作企业的文化入课堂、进实训室,强化企业订单班、现代学徒制班的培养,例如,将海尔的“人单合一、链群合约”文化,京东方的“协同”文化融进课堂。

尝试“三跨”文化影响。利用中德生态园跨企业金属加工实践中心,展现一个跨企业培训中心对接多个企业的实训场景,呈现学校自身文化与多个企业文化的衔接;跨专业海尔智家实践中心,展现一个大型企业对接多个专业的综合教学场景,呈现一个企业文化衔接多个专业校园文化的情景;跨国家学生研修实践中心,在技艺技能平台上开展中外人文交流,实施国际理解教育,为学生进入企业后快速适应奠定了基础。

二、创新“双元三地”,走实一条“校企共生共长”之路

教随产走,学为业变。历经40多年办学,始终紧跟产业、深化校企合作,踏实与产业共生共长之路。

(一)深化校企合作,塑造“三地三师”,孕生职教成果

对接新区产业布局,主动迁入中德生态园产业集聚园区,与企业为邻,伴产业而生,强化了校企在时间、空间的融合;多元投资建设实践中心,促进了在科研、中试、教育上的融汇。

持续十年探索双元制本土化,携手企业共建共享跨企业实践中心,构建完善“学校—实践中心—企业”的校企双元主体实施、三学习场景间交替协同育人的机制。打造了“学校教师+实践中心培训师+企业师傅”结构化师资队伍,协同保障学生综合职业能力养成。“双元三地”育人模式获2022年国家职业教育教学成果二等奖,获省政府发文推广的职业教育赋能自贸区产业发展的唯一案例。

(二)把牢职教方向,融入“一体两翼”,攻坚实践中心

一是推动成立新区产教联合体。积极组织专班研究现代职业教育体系建设改革的文件,设计运行架构,联合青岛职业技术学院、海尔等共同成立“青岛西海岸产教联合体”,被立项为省级市域产教联合体。学校承担秘书处工作,推动多元主体资源整合。

二是校企共建产教融合共同体。与园区企业建设了海尔工业互联网产教融合共同体、京东方芯屏产教融合共同体,畅通运行机制,把企业文化、工艺标准、评价标准等引进教学训练中,强化“京东方班”“芯恩班”的订单式培养。三是打造区域开放型产教融合实践中心。借助二期建设,与京东方等链主企业共同设计布局空间,面向集成电路、人工智能等重点产业建设青岛集成电路产教融合实践中心。

实践中心由园区管委、学校、企业、中德生态园人才集团等多主体参与运营,打造为省服务外包培训基地,实现对外培训创收。目前,正朝着“技能人才培养基地、产业工人培训基地、工匠大师引领基地、企业产品中试基地、技能证书鉴定基地”五位一体的目标,把实践中心努力打造成产教融合、科教融汇的新载体。

(三)紧跟产业升级,打造“职教五金”,增强适应性

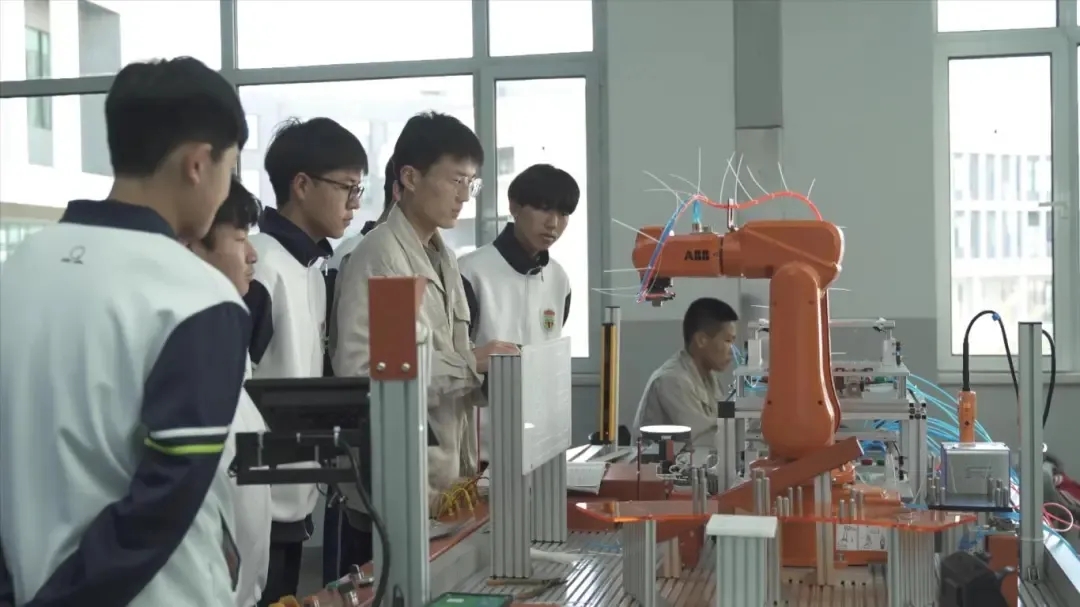

伴着产业调整专业。2018年产业“机器换人”,当年增设“工业机器人”专业;2019年青岛市定位“国际会展之都”,当年抢设“会展”专业;2019年青岛自贸片区设立,国际贸易是五个重点产业之一,学校在2020年新设“跨境电商”专业……10年间,紧跟产业设立10个新专业,教随产走。

围着育人提升能力。建设了4个省级品牌和特色化专业,打造市级以上精品课程20门,国家规划教材4门,拥有市级及以上各类名师50人。

建有教育部“工业机器人人才培养中心”,创建了两个省级技艺技能传承创新平台、中组部西部帮扶教育培训基地、墨子工匠学院中国机器人企业培训基地。

(四)拓展办学格局,贯通“高本培养”,催生新质生产力

先进制造业的发展对技术技能人才的要求越来越高,培养的周期也在延长。2024年,15个专业获批开展初中后五年制高等职业教育;4年前,在市教育局支持下,12个专业实施中高职五年贯通培养;8年前,3个专业试点青岛市中高职五年贯通培养,为全市探索贯通培养的路径。

为助力学生进一步发展,经历两年的准备,联合德国比勒费尔德中等企业应用技术大学PSP学院,在机电专业实施中德“3+1+3”长学制双元制培养;与山东工艺美术学院、青岛海发文化科技有限公司联合开展计算机动漫与游戏制作专业“3+4”贯通培养。

三、深耕国际合作,走开一条“中外交流互鉴”之路

对标世界一流,持续搭平台引项目,拓领域提能力,赋能产业、学校和师生发展。

(一)引进来,管理精致化,实现职教国际化办学

赋能职业院校关键办学能力,持续12年深化国际合作。在青岛市教育局支持下,建立了“青岛—汉斯·赛德尔基金会职业能力发展中心”“职业教育国际客厅”,与德国职教机构和院校在五个领域深入合作:一是师资培训领域,与德国汉斯·赛德尔基金会合作开展双元制师资培训1500多人次,提升教师关键能力和国际化水平。二是专业共建领域,联合德国赛德尔基金会建设了机电和养老护理专业能力中心,与德国莱茵教育集团、奥尔登堡外希洛伊职业学校合作开发青岛本土化的养老护理和跨境电商专业课程和标准,每年共育社会急需的养老护理及跨境电商技能人才60多人。三是课程共享领域,与德国联邦电子信息研究中心(BFE)合作共享机电课程线上资源,实现中德学生共享一个课程资源库;加入歌德学院PASCH项目,共享德语培训及考证;承担越南北宁机电大专学院学生来校培训,共享工业视觉课程。四是友好交流领域,与德国乌帕特尔维特桥等多国友好院校持续实施师生研修互访、语言互学、企业体验等500多人次,拓展师生国际视野增进国际理解。五是考核认证领域,与德国职业教育与社会教育集团(EBG)合作开展机电、数控AHK考核认证185名学生,提升了质量保证体系。

下一步,还要探索建设IHK生态园认证考核基地,助力园区对德招商引资。

(二)走出去,服务精致化,打造职教国际化品牌

响应企业出海急缺技能人才的需求,大力整合国际化办学资源,在青岛市教育局支持下首创“墨子工匠学院”境外办学品牌,在2023上合组织国家教育人文交流论坛上正式发布。半年时间与4个国家5所院校签约共建4所墨子工匠学院,展示了其强大的生命力和旺盛的国际技能人才培养需求。

遵循“教随产出、产教同行”,墨子工匠学院以青岛职业教育优质资源为保障,联合中国企业境外生产基地或境外院校,以“双元三地”(墨子工匠学院—产教融合实践中心—企业)技能人才培育模式为框架,以“中文+职业技能”为路径,聚焦先进制造业、新一代信息技术、现代服务业等领域,开展职业技能培训认证、学历培养、师资培训、文化交流等,培养国际化人才和中资企业急需的境外本土技术技能人才。

中德应用技术学校秉持新区“先行先试”的精神,在“力做善成”的文化传承中,与园区、产业、城市不断融合共长,经过全校师生一心力做,涅槃为一所“园区离不开”的综合性职业学校。

来源丨青岛市教育局等